La rigenerazione come proprietà degli esseri viventi: la capacità di autorinnovamento e ripristino. Tipi di rigenerazione

RIGENERAZIONE

ripristino da parte del corpo delle parti perdute in una o nell'altra fase del ciclo di vita. La rigenerazione avviene solitamente in caso di danno o perdita di un organo o di una parte del corpo. Tuttavia, oltre a ciò, processi di ripristino e rinnovamento avvengono costantemente in ogni organismo durante tutta la sua vita. Negli esseri umani, ad esempio, lo strato esterno della pelle viene costantemente rinnovato. Gli uccelli periodicamente perdono le piume e ne crescono di nuove, mentre i mammiferi cambiano la pelliccia. Gli alberi decidui perdono le foglie ogni anno e vengono sostituite con foglie fresche. Tale rigenerazione, solitamente non associata a danno o perdita, è chiamata fisiologica. La rigenerazione che avviene dopo il danno o la perdita di qualsiasi parte del corpo è chiamata riparativa. Qui considereremo solo la rigenerazione riparativa. La rigenerazione riparativa può essere tipica o atipica. Nella rigenerazione tipica, la parte perduta viene sostituita dallo sviluppo della stessa identica parte. La causa della perdita può essere una forza esterna (ad esempio l'amputazione), oppure l'animale può strapparsi deliberatamente una parte del corpo (autotomia), come una lucertola che si stacca parte della coda per sfuggire a un nemico. Con la rigenerazione atipica, la parte perduta viene sostituita da una struttura che differisce dall'originale quantitativamente o qualitativamente. L'arto rigenerato di un girino può avere meno dita di quello originale e un gambero può sviluppare un'antenna invece di un occhio amputato.

RIGENERAZIONE NEGLI ANIMALI

La capacità di rigenerarsi è molto diffusa tra gli animali. In generale, gli animali inferiori sono più spesso capaci di rigenerarsi rispetto alle forme più complesse e altamente organizzate. Pertanto, tra gli invertebrati esistono molte più specie in grado di ripristinare gli organi perduti che tra i vertebrati, ma solo in alcuni di essi è possibile rigenerare un intero individuo da un piccolo frammento. Tuttavia la regola generale secondo cui la capacità di rigenerarsi diminuisce con l’aumentare della complessità dell’organismo non può essere considerata assoluta. Animali primitivi come ctenofori e rotiferi sono praticamente incapaci di rigenerarsi, ma in crostacei e anfibi molto più complessi questa capacità è ben espressa; Sono note altre eccezioni. Alcuni animali strettamente imparentati differiscono notevolmente sotto questo aspetto. Pertanto, in un lombrico, un nuovo individuo può rigenerarsi completamente da un piccolo pezzo del suo corpo, mentre le sanguisughe non sono in grado di ripristinare un organo perduto. Negli anfibi dalla coda, si forma un nuovo arto al posto dell'arto amputato, ma nella rana il moncone semplicemente guarisce e non si verifica alcuna nuova crescita. Molti invertebrati sono in grado di rigenerare gran parte del loro corpo. Nelle spugne, nei polipi idroidi, nei platelminti, nelle tenie e negli anellidi, nei briozoi, negli echinodermi e nei tunicati, un intero organismo può rigenerarsi da un piccolo frammento del corpo. Particolarmente degna di nota è la capacità di rigenerarsi delle spugne. Se il corpo di una spugna adulta viene premuto attraverso il tessuto a rete, tutte le cellule si separeranno l'una dall'altra, come se fossero setacciate al setaccio. Se poi metti tutte queste singole cellule in acqua e le mescoli attentamente e accuratamente, distruggendo completamente tutte le connessioni tra loro, dopo un po 'iniziano ad avvicinarsi gradualmente e a riunirsi, formando un'intera spugna, simile alla precedente. Ciò comporta una sorta di "riconoscimento" a livello cellulare, come evidenziato dal seguente esperimento. Spugne di tre specie diverse sono state separate in cellule separate nel modo descritto e mescolate accuratamente. Allo stesso tempo, si scoprì che le cellule di ciascuna specie sono in grado di “riconoscere” le cellule della propria specie nella massa totale e di riunirsi solo con esse, tanto che di conseguenza non una, ma tre nuove spugne furono formato, simile ai tre originali.

La tenia, che è molte volte più lunga che larga, può ricreare un intero individuo da qualsiasi parte del suo corpo. In teoria è possibile, tagliando un verme in 200.000 pezzi, ottenere da esso 200.000 nuovi vermi come risultato della rigenerazione. Da un raggio di una stella marina può rigenerarsi un'intera stella.

Molluschi, artropodi e vertebrati non sono in grado di rigenerare un intero individuo da un frammento, tuttavia in molti di essi l'organo perduto viene ripristinato. Alcuni ricorrono all'autotomia, se necessario. Uccelli e mammiferi, essendo gli animali evolutivamente più avanzati, sono meno capaci di rigenerarsi rispetto ad altri. Negli uccelli è possibile sostituire le piume e alcune parti del becco. I mammiferi possono ripristinare il tegumento, gli artigli e in parte il fegato; sono anche in grado di curare le ferite e i cervi sono in grado di far crescere nuove corna per sostituire quelle capannone.

Processi di rigenerazione. Due processi sono coinvolti nella rigenerazione negli animali: epimorfosi e morfallassi. Nella rigenerazione epimorfica, la parte perduta del corpo viene ripristinata grazie all'attività delle cellule indifferenziate. Queste cellule simili all'embrione si accumulano sotto l'epidermide ferita sulla superficie tagliata, dove formano il primordio o blastema. Le cellule del blastema si moltiplicano gradualmente e si trasformano nel tessuto di un nuovo organo o parte del corpo. Nella morfallassi, altri tessuti del corpo o dell'organo vengono trasformati direttamente nelle strutture della parte mancante. Nei polipi idroidi, la rigenerazione avviene principalmente attraverso la morfallassi, mentre nelle planarie sono coinvolte contemporaneamente sia l'epimorfosi che la morfallassi. La rigenerazione mediante formazione di blastema è diffusa negli invertebrati e svolge un ruolo particolarmente importante nella rigenerazione degli organi negli anfibi. Esistono due teorie sull'origine delle cellule di blastema: 1) le cellule di blastema provengono da “cellule di riserva”, cioè cellule rimaste inutilizzate durante lo sviluppo embrionale e distribuite tra i diversi organi del corpo; 2) i tessuti, la cui integrità è stata violata durante l'amputazione, “dedifferenziati” nell'area dell'incisione, ad es. disintegrarsi e trasformarsi in singole cellule di blastema. Quindi, secondo la teoria delle “cellule di riserva”, il blastema è formato da cellule rimaste embrionali, che migrano da diverse parti del corpo e si accumulano in prossimità della superficie tagliata, e secondo la teoria del “tessuto dedifferenziato”, le cellule del blastema provengono da cellule dei tessuti danneggiati. Ci sono dati sufficienti per supportare sia l’una che l’altra teoria. Ad esempio, nelle planarie, le cellule di riserva sono più sensibili ai raggi X rispetto alle cellule di tessuto differenziato; pertanto, possono essere distrutti dosando rigorosamente le radiazioni in modo da non danneggiare il normale tessuto planario. Gli individui irradiati in questo modo sopravvivono, ma perdono la capacità di rigenerarsi. Tuttavia, se viene irradiata e poi tagliata solo la metà anteriore del corpo planare, si verifica la rigenerazione, anche se con un certo ritardo. Il ritardo indica che il blastema è formato da cellule di riserva che migrano verso la superficie tagliata dalla metà non irradiata del corpo. La migrazione di queste cellule di riserva in tutta la parte del corpo irradiata può essere osservata al microscopio. Esperimenti simili hanno dimostrato che nel tritone la rigenerazione degli arti avviene grazie a cellule di blastema di origine locale, cioè a causa della dedifferenziazione dei tessuti del moncone danneggiato. Se, ad esempio, si irradia l'intera larva del tritone tranne, diciamo, la zampa anteriore destra, e poi si amputa quell'arto a livello dell'avambraccio, all'animale crescerà una nuova zampa anteriore. È ovvio che le cellule del blastema necessarie a questo scopo provengono proprio dal moncone della zampa anteriore, poiché il resto del corpo è stato irradiato. Inoltre, la rigenerazione avviene anche se viene irradiata l'intera larva, ad eccezione di un'area larga 1 mm sul tarso anteriore destro, e poi quest'ultimo viene amputato praticando un'incisione attraverso questa area non irradiata. In questo caso è abbastanza chiaro che le cellule del blastema provengono dalla superficie tagliata, poiché l'intero corpo, compresa la zampa anteriore destra, è stato privato della capacità di rigenerarsi. I processi descritti sono stati analizzati utilizzando metodi moderni. Un microscopio elettronico consente di osservare in tutti i dettagli i cambiamenti nei tessuti danneggiati e in rigenerazione. Sono stati creati coloranti che rivelano alcune sostanze chimiche contenute nelle cellule e nei tessuti. I metodi istochimici (utilizzando coloranti) consentono di giudicare i processi biochimici che si verificano durante la rigenerazione di organi e tessuti.

Polarità. Uno dei problemi più misteriosi della biologia è l'origine della polarità negli organismi. Dall'uovo sferico di una rana si sviluppa un girino, che fin dall'inizio ha una testa con cervello, occhi e bocca a un'estremità del corpo e una coda all'altra. Allo stesso modo, se tagli il corpo di una planaria in singoli frammenti, si svilupperà una testa a un'estremità di ciascun frammento e una coda all'altra. In questo caso la testa si forma sempre all'estremità anteriore del frammento. Gli esperimenti mostrano chiaramente che la planaria ha un gradiente di attività metabolica (biochimica) lungo l'asse antero-posteriore del suo corpo; in questo caso, l'attività massima si verifica all'estremità anteriore del corpo, mentre verso l'estremità posteriore l'attività diminuisce gradualmente. In qualsiasi animale la testa si forma sempre all'estremità del frammento dove l'attività metabolica è maggiore. Se la direzione del gradiente dell'attività metabolica in un frammento isolato di planaria viene invertita, la formazione della testa avverrà all'estremità opposta del frammento. Il gradiente dell'attività metabolica nel corpo delle planarie riflette l'esistenza di un gradiente fisico-chimico più importante, la cui natura è ancora sconosciuta. Nell'arto rigenerante di un tritone, la polarità della struttura appena formata sembra essere determinata dal moncone conservato. Per ragioni ancora poco chiare, nell'organo rigenerante si formano solo le strutture distali rispetto alla superficie della ferita, mentre quelle situate più prossimalmente (più vicine al corpo) non si rigenerano mai. Quindi, se la mano di un tritone viene amputata e la parte rimanente della zampa anteriore viene inserita con l'estremità tagliata nella parete del corpo e questa estremità distale (distante dal corpo) può mettere radici in un posto nuovo e insolito per esso, quindi la successiva sezione di questo arto superiore in prossimità della spalla (liberandolo dal collegamento con la spalla) porta alla rigenerazione dell'arto con un insieme completo di strutture distali. Al momento del taglio tale arto presenta le seguenti parti (a partire dal polso, fuso con la parete corporea): polso, avambraccio, gomito e metà distale della spalla; poi, a seguito della rigenerazione, compaiono: un'altra metà distale della spalla, gomito, avambraccio, polso e mano. Pertanto, l'arto invertito (capovolto) ha rigenerato tutte le parti situate distalmente alla superficie della ferita. Questo fenomeno sorprendente indica che i tessuti del moncone (in questo caso il moncone dell'arto) controllano la rigenerazione dell'organo. Il compito di ulteriori ricerche è quello di scoprire esattamente quali fattori controllano questo processo, cosa stimola la rigenerazione e cosa provoca l'accumulo delle cellule che assicurano la rigenerazione sulla superficie della ferita. Alcuni scienziati ritengono che il tessuto danneggiato rilasci una sorta di "fattore ferita" chimico. Tuttavia, non è stato ancora possibile isolare una sostanza chimica specifica per le ferite.

RIGENERAZIONE NELLE PIANTE

La diffusione diffusa della rigenerazione nel regno vegetale è dovuta alla conservazione dei meristemi (tessuti costituiti da cellule in divisione) e dei tessuti indifferenziati. Nella maggior parte dei casi, la rigenerazione delle piante è, in sostanza, una delle forme di propagazione vegetativa. Pertanto, sulla punta di uno stelo normale si trova una gemma apicale, che assicura la continua formazione di nuove foglie e la crescita dello stelo in lunghezza per tutta la vita della pianta. Se questa gemma viene recisa e mantenuta umida, spesso si sviluppano nuove radici dalle cellule del parenchima in essa presenti o dal callo formatosi sulla superficie del taglio; il germoglio continua a crescere e dà origine ad una nuova pianta. La stessa cosa accade in natura quando un ramo si spezza. Le ciglia e gli stoloni si separano a causa della morte delle vecchie sezioni (internodi). Allo stesso modo si dividono i rizomi dell'iris, della zampa di lupo o delle felci, formando nuove piante. Tipicamente i tuberi, come quelli della patata, continuano a vivere dopo la morte del fusto sotterraneo su cui crescevano; con l'inizio di una nuova stagione di crescita, possono dare origine alle proprie radici e germogli. Nelle piante bulbose, come i giacinti o i tulipani, i germogli si formano alla base delle scaglie del bulbo e possono a loro volta formare nuovi bulbi, che alla fine producono radici e steli fioriferi, cioè. diventare piante indipendenti. In alcuni gigli si formano bulbi aerei nelle ascelle delle foglie e in un certo numero di felci crescono germogli di covata sulle foglie; ad un certo punto cadono a terra e riprendono la crescita. Le radici sono meno capaci di formare nuove parti rispetto agli steli. Per questo il tubero della dalia necessita di un bocciolo che si forma alla base del fusto; tuttavia, le patate dolci possono dare origine ad una nuova pianta da un germoglio formato da un cono radicale. Le foglie sono anche capaci di rigenerarsi. In alcune specie di felci, ad esempio nella felce (Camptosorus), le foglie sono molto allungate e sembrano lunghe strutture simili a peli terminanti con un meristema. Da questo meristema si sviluppa l'embrione con fusto, radici e foglie rudimentali; se la punta della foglia della pianta madre si piega e tocca il terreno o il muschio, il germoglio inizia a crescere. La nuova pianta si separa dalla madre dopo l'esaurimento di questa formazione simile a un capello. Le foglie della succulenta pianta d'appartamento Kalanchoe portano ai bordi piantine ben sviluppate che cadono facilmente. Nuovi germogli e radici si formano sulla superficie delle foglie di begonia. Corpi speciali chiamati gemme embrionali si sviluppano sulle foglie di alcuni muschi club (Lycopodium) ed epatiche (Marchantia); cadendo al suolo, attecchiscono e formano nuove piante mature. Molte alghe si riproducono con successo rompendosi in frammenti sotto l'impatto delle onde.

Guarda anche SISTEMATICA VEGETALE. LETTERATURA Mattson P. Rigenerazione: presente e futuro. M., 1982 Gilbert S. Biologia dello sviluppo, vol. 1-3. M., 1993-1995

Enciclopedia di Collier. - Società aperta. 2000 .

Sinonimi:Scopri cos'è "RIGENERAZIONE" in altri dizionari:

RIGENERAZIONE- RIGENERAZIONE, il processo di formazione di un nuovo organo o tessuto al posto di una parte del corpo che è stata in un modo o nell'altro rimossa. Molto spesso R. viene definito come il processo di ripristino di ciò che è andato perduto, cioè la formazione di un organo simile a quello asportato. Questo... ... Grande Enciclopedia Medica

- (tardo lat., dal lat. re ancora, ancora, e genere, eris genere, generazione). Rinascita, rinnovamento, restauro di ciò che è stato distrutto. In senso figurato: un cambiamento in meglio. Dizionario delle parole straniere incluse nella lingua russa.... ... Dizionario delle parole straniere della lingua russa

RIGENERAZIONE, in biologia, la capacità del corpo di sostituire una delle parti perdute. Il termine rigenerazione si riferisce anche a una forma di riproduzione asessuata in cui un nuovo individuo nasce da una parte separata del corpo della madre... Dizionario enciclopedico scientifico e tecnico

Restauro, recupero; compensazione, rigenerazione, rinnovamento, eteromorfosi, pettencoferazione, rinascita, morfallassi Dizionario dei sinonimi russi. sostantivo rigenerazione, numero di sinonimi: 11 compensazione (20) ... Dizionario dei sinonimi

1) ripristino, mediante determinati processi fisico-chimici, della composizione e delle proprietà originali dei prodotti di scarto per il loro riutilizzo. Negli affari militari, la rigenerazione dell'aria è diventata molto diffusa (specialmente sui subacquei... ... Dizionario marino

Rigenerazione- – riportando il prodotto usato alle sue proprietà originali. [Dizionario terminologico del calcestruzzo e del cemento armato. FSUE "Centro di ricerca "Costruzione" NIIZHB dal nome. A. A. Gvozdeva, Mosca, 2007, 110 pp.] Rigenerazione - ripristino dei rifiuti... ... Enciclopedia dei termini, definizioni e spiegazioni dei materiali da costruzione

RIGENERAZIONE- (1) ripristino delle proprietà originarie e della composizione dei materiali di scarto (acqua, aria, oli, gomma, ecc.) per il loro riutilizzo. Viene effettuato con l'aiuto di determinati fisici chimico. processi in speciali dispositivi rigeneratori. Largo... ... Grande Enciclopedia del Politecnico

- (dal tardo lat. rigeneratio rinascita rinnovamento), in biologia, il ripristino da parte del corpo di organi e tessuti perduti o danneggiati, nonché il ripristino dell'intero organismo da parte sua. Caratteristico soprattutto delle piante e degli invertebrati... ...

Nella tecnologia, ad esempio, 1) riportare il prodotto esaurito alle sue qualità originali. ripristino delle proprietà della sabbia esaurita di formatura nelle fonderie, purificazione dell'olio lubrificante usato, trasformazione di prodotti in gomma usurati in plastica... ... Grande dizionario enciclopedico

RIGENERAZIONE, rigenerazione, tante. no, femmina (lat. rigeneratio restauro, ritorno). 1. Riscaldamento del gas e dell'aria che entrano nel forno con prodotti della combustione dei rifiuti (tecnici). 2. Riproduzione di organi perduti da parte di animali (zool.). 3. Radiazioni... ... Dizionario esplicativo di Ushakov

Rigenerazione(dal lat. rigenerazione- rinascita) è il processo di ripristino delle strutture biologiche durante la vita di un organismo. La rigenerazione mantiene la struttura e le funzioni del corpo, la sua integrità. I processi di rigenerazione sono implementati a diversi livelli di organizzazione: genetico molecolare, subcellulare, cellulare, tessuto, organo, organismo. A livello genetico molecolare, la replicazione del DNA, la sua riparazione, la sintesi di vengono prodotti nuovi enzimi, molecole di ATP, ecc. Tutti questi processi sono inclusi nel metabolismo della cellula. A livello subcellulare, le strutture cellulari vengono ripristinate grazie alla formazione di nuove unità strutturali e all'assemblaggio di organelli o alla divisione degli organelli sopravvissuti. Ad esempio, le strutture mobili della membrana cellulare - recettori, canali ionici e pompe - possono muoversi, concentrarsi o distribuirsi all'interno della membrana. Inoltre, lasciano la membrana, vengono distrutti e sostituiti da nuovi. Pertanto, nei mioblasti, circa 1 µm2 della superficie viene degradata e sostituita da nuove molecole ogni minuto. Nelle cellule fotorecettrici - bastoncelli (Fig. 8.73) c'è un segmento esterno costituito da circa un migliaio di cosiddetti dischi fotorecettori - sezioni densamente imballate della membrana cellulare in cui sono immerse le proteine sensibili alla luce associate al pigmento visivo. Questi dischi si rinnovano continuamente: si degradano all'estremità esterna e riappaiono all'estremità interna ad una velocità di 3-4 dischi all'ora. I processi di recupero dopo il danno vengono eseguiti in modo simile. L'esposizione ai veleni mitocondriali provoca la perdita delle creste mitocondriali. Dopo la cessazione dell'azione del veleno nella cellula epatica, i mitocondri ripristinano la loro struttura in 2-3 giorni.Il livello di rigenerazione cellulare implica il ripristino della struttura e, in alcuni casi, delle funzioni della cellula. Esempi di questo tipo includono il ripristino del processo di una cellula nervosa di un neurone. Nei mammiferi, questo processo avviene ad una velocità di 1 mm al giorno. Il ripristino delle funzioni cellulari può essere ottenuto attraverso iperplasia- aumento del numero di organelli intracellulari (rigenerazione intracellulare).Al livello successivo - tessuto o popolazione cellulare - avviene il rifornimento delle cellule perse di una certa direzione di differenziazione. Le ristrutturazioni avvengono all'interno delle popolazioni cellulari e il loro risultato è il ripristino delle funzioni dei tessuti. Pertanto, nell'uomo, la durata della vita delle cellule epiteliali intestinali è di 4-5 giorni, delle piastrine - 5-7 giorni, degli eritrociti - 120-125 giorni. Ogni secondo circa 1 milione di globuli rossi vengono distrutti e la stessa quantità si forma nuovamente nel midollo osseo rosso. La capacità di ripristinare le cellule perse è garantita dal fatto che nei tessuti sono presenti due compartimenti cellulari. Una è costituita dalle cellule operaie differenziate e l'altra sono le cellule cambiali capaci di divisione e successiva differenziazione. Queste ultime vengono attualmente chiamate cellule staminali regionali (vedi paragrafi 3.1.2, 3.2). Sono impegnati, cioè il loro destino è predeterminato (vedi paragrafo 8.3.1), quindi sono in grado di dare origine a uno o più tipi cellulari specifici. La loro ulteriore differenziazione è determinata da segnali provenienti dall'esterno: dall'ambiente (interazioni intercellulari) e segnali distanti (ad esempio ormoni), a seconda di quali geni specifici vengono attivati selettivamente nelle cellule. Pertanto, nell'epitelio dell'intestino tenue, le cellule cambiali si trovano nelle zone inferiori delle cripte (Fig. 8.74). Sotto determinate influenze, sono in grado di dare origine alle cellule dell'epitelio assorbente “marginale” e ad alcune ghiandole unicellulari.Il livello di rigenerazione dell'organo comporta il ripristino della funzione o della struttura dell'organo. A questo livello si osservano non solo trasformazioni delle popolazioni cellulari, ma anche processi morfogenetici. In questo caso vengono implementati gli stessi meccanismi della formazione degli organi nell'embriogenesi. Ta- Riso. 8.73. Rappresentazione schematica del fotorecettore retinico - bastoncelli: 1 - corpo sinaptico adiacente allo strato neurale della retina, 2 - nucleo, 3 - apparato di Golgi, 4 - segmento interno con mitocondri, 5 - ciglio di collegamento, 6 - segmento esterno con dischi fotorecettori che tipo di rigenerazione può essere effettuataepimorfosi, morfolassi, ipertrofia rigenerativa.Questimetodi e meccanismi di rigenerazione sono discussi di seguito. A livello dell'organismo, in alcuni casi è possibile ricreare un intero organismo da una o da un gruppo di cellule. Esistono due tipi di rigenerazione:fisiologicoEriparativo.Rigenerazione fisiologica (omeostatica).è il processo di ripristino delle strutture che si usurano durante la vita normale. Grazie ad esso viene mantenuta l’omeostasi strutturale e gli organi possono svolgere costantemente le loro funzioni. Da un punto di vista biologico generale, la rigenerazione fisiologica, come il metabolismo, è una manifestazione di una proprietà così importante della vita come l'autorinnovamento. L'autorinnovamento garantisce l'esistenza dell'organismo nel tempo e nello spazio. Si basa sulla migrazione biogenica degli atomi. A livello intracellulare, l’importanza della rigenerazione fisiologica è particolarmente grande per i tessuti cosiddetti “eterni” che hanno perso la capacità di rigenerarsi attraverso la divisione cellulare. Questo vale innanzitutto per il tessuto nervoso, la retina. A livello cellulare e tissutale, la rigenerazione fisiologica avviene nei tessuti “labili”, dove Riso. 8.74. Localizzazione delle cellule staminali regionali nell'epitelio dell'intestino tenue: 1 - cellule che non si dividono; 2 - divisione delle cellule staminali; 3 - cellule che si dividono rapidamente; 4 - cellule differenziate che non si dividono; 5 — direzione del movimento delle cellule; 6 - cellule esfoliate dalla superficie dei villi intestinali; l'intensità del rinnovamento cellulare è molto elevata e nei tessuti “in crescita”, le cui cellule si rinnovano molto più lentamente. Il primo gruppo comprende, ad esempio, la cornea dell'occhio, l'epitelio della mucosa intestinale, le cellule del sangue periferico, l'epidermide della pelle e i suoi derivati: capelli e unghie. Le cellule di organi come il fegato, i reni e le ghiandole surrenali costituiscono il secondo di questi gruppi. L'intensità della proliferazione è giudicata dal numero di mitosi per 1000 cellule contate. Se consideriamo che la mitosi stessa dura in media circa 1 ora, e l'intero ciclo mitotico nelle cellule somatiche dura in media 22-24 ore, diventa chiaro che per determinare l'intensità del rinnovamento della composizione cellulare dei tessuti, è necessario necessario contare il numero di mitosi nell'arco di uno o più giorni. Si è scoperto che il numero di cellule che si dividono non è lo stesso nei diversi momenti della giornata. È così che è stato scoperto il ritmo quotidiano della divisione cellulare, un esempio del quale è mostrato in Fig. 8.75 Un ritmo giornaliero nel numero delle mitosi è stato riscontrato non solo nei tessuti normali, ma anche in quelli tumorali. Riflette un modello più generale, Riso. 8,75. Cambiamenti giornalieri dell'indice mitotico (MI) nell'epitelio dell'esofago (1) e della cornea (2) dei topi. L'indice mitotico è espresso in ppm (0/00), che riflette il numero di mitosi in mille cellule contate vale a dire, il ritmo di tutte le funzioni del corpo. Una delle aree moderne della biologia ècronobiologia— studia, in particolare, i meccanismi di regolazione dei ritmi quotidiani dell'attività mitotica, che è di grande importanza per la medicina. L'esistenza di una periodicità giornaliera nel numero di mitosi indica la possibilità di regolazione della rigenerazione fisiologica da parte dell'organismo. Oltre ai cicli giornalieri, ci sono cicli lunari e annuali di rinnovamento dei tessuti e degli organi. La rigenerazione fisiologica è inerente agli organismi di tutte le specie, ma avviene in modo particolarmente intenso nei vertebrati a sangue caldo, poiché generalmente hanno un'intensità di funzionamento di tutti gli organi molto elevata rispetto ad altri animali. Rigenerazione riparativa(dal lat.riparazione - restauro) - ripristino delle strutture biologiche dopo lesioni e altri fattori dannosi. Tali fattori possono includere sostanze tossiche, agenti patogeni, alte e basse temperature (ustioni e congelamenti), esposizione alle radiazioni, digiuno, ecc. La capacità di rigenerarsi non dipende chiaramente dal livello di organizzazione, anche se è stato notato da tempo che gli animali meno organizzati hanno una migliore capacità di rigenerare gli organi esterni. Ciò è confermato da sorprendenti esempi di rigenerazione di idra, planarie, anellidi, artropodi, echinodermi e cordati inferiori, come le ascidie. Tra i vertebrati, gli anfibi dalla coda hanno la migliore capacità rigenerativa. È noto che specie diverse della stessa classe possono differire notevolmente nella loro capacità di rigenerarsi. Inoltre, studiando la capacità di rigenerare gli organi interni, si è scoperto che è significativamente più alta negli animali a sangue caldo, come i mammiferi, rispetto agli anfibi. La rigenerazione nei mammiferi è unica. Per la rigenerazione di alcuni organi esterni sono necessarie condizioni speciali. La lingua e l'orecchio, ad esempio, non si rigenerano con danni marginali (si parla infatti di amputazione della parte marginale della struttura). Se si applica un difetto passante su tutto lo spessore dell'organo, il recupero procede bene. La rigenerazione degli organi interni può essere molto attiva. Da un piccolo frammento dell'ovaio viene ricostruito un intero organo. Si presume che l'impossibilità di rigenerazione degli arti e di altri organi esterni nei mammiferi sia di natura adattiva e sia dovuta alla selezione, poiché con uno stile di vita attivo, i processi morfogenetici che richiedono una regolazione complessa renderebbero difficile l'esistenza. Numerosi ricercatori ritengono che originariamente gli organismi avessero due modi per guarire le ferite: l'azione del sistema immunitario e la rigenerazione. Ma nel corso dell'evoluzione sono diventati incompatibili tra loro. Sebbene la rigenerazione possa sembrare una scelta migliore, ciò che è più importante per noi sono le cellule T del sistema immunitario, la nostra arma principale contro i tumori. La rigenerazione di un arto diventa inutile se contemporaneamente le cellule tumorali si sviluppano rapidamente nel corpo. Si scopre che il sistema immunitario, mentre ci protegge dalle infezioni e dal cancro, sopprime contemporaneamente la nostra capacità di recupero. Il volume della rigenerazione riparativa può essere molto diverso. Un'opzione estrema è il ripristino dell'intero organismo da una piccola parte separata di esso , in realtà da un gruppo di cellule somatiche. Tra gli animali, tale ripristino è possibile nelle spugne e nei celenterati. L'idra può essere rigenerata da un gruppo di cellule ottenute pressandola attraverso un setaccio. Tra le piante, lo sviluppo di una pianta completamente nuova è possibile anche da una cellula somatica, come è stato ottenuto con l'esempio delle carote e del tabacco. Questo tipo di processi di ripristino è accompagnato dall'emergere di un nuovo asse morfogenetico del corpo e si chiama B.P. Tokin “embriogenesi somatica”, poiché per molti aspetti somiglia allo sviluppo embrionale. Come opzione simile per la rigenerazione, si può prendere in considerazione la clonazione sperimentale di un intero organismo da una cellula somatica nei mammiferi.L'opzione successiva in termini di portata è il ripristino di ampie aree del corpo costituite da un complesso di organi. Un esempio è la rigenerazione nell'idra, nel verme ciliato (planaria) e nelle stelle marine (Fig. 8.76). Rimuovendo parte dell'animale dal frammento rimanente, anche molto piccolo, è possibile ripristinare un organismo a tutti gli effetti. Ad esempio, il restauro di una stella marina da una razza conservata.Segue in questa serie la rigenerazione dei singoli organi, che è diffusa nel regno animale, ad esempio la coda di una lucertola, gli occhi degli artropodi, l'occhio, gli arti , e la coda di un tritone.La guarigione della pelle, delle ferite, delle ossa e di altri organi interni è il processo meno esteso, ma non per questo meno importante per ripristinare l'integrità strutturale e funzionale del corpo.Esistono diversi metodi di rigenerazione riparativa. Questi includono epimorfosi, morfallassi, ipertrofia rigenerativa, ipertrofia compensatoria, guarigione delle ferite epiteliali, rigenerazione dei tessuti. Riso. 8.76. Rigenerazione di un complesso di organi in alcune specie di animali invertebrati: a - idra; b - verme piatto; c - stella marina; d - ripristino di una stella marina da un raggio Epimorfosiè il metodo di rigenerazione più evidente, consistente nella crescita di un nuovo organo dalla superficie dell'amputazione. Un esempio è la rigenerazione del cristallino o dell'arto negli anfibi dalla coda (Fig. 8.77). Consideriamo più in dettaglio il processo di rigenerazione usando l'esempio dell'epimorfosi dell'arto del tritone. Durante il processo di recupero si distinguono fasi regressive e progressive di rigenerazione. La fase di regressione inizia con la guarigione della ferita, durante la quale si verificano i seguenti eventi principali: arresto Riso. 8.77. Rigenerazione del cristallino (1) dell'iride dorsale (2) in caso di sanguinamento da tritone, contrazione dei tessuti molli del moncone dell'arto, formazione di un coagulo di fibrina sulla superficie della ferita e migrazione dell'epidermide che ricopre la superficie dell'amputazione, quindi distruzione dei tessuti inizia immediatamente prossimale al sito di amputazione. Allo stesso tempo, le cellule coinvolte nel processo infiammatorio penetrano nei tessuti molli distrutti, si osservano fagocitosi ed edema locale. Successivamente inizia la dedifferenziazione delle cellule specializzate nell'area sotto l'epidermide della ferita: muscolo, osso, cartilagine, ecc. Le cellule acquisiscono caratteristiche mesenchimali, formano un grappolo e si formano blastema rigenerativo(Fig. 8.78). Allo stesso tempo, l'epidermide della ferita si ispessisce e si forma rapidamente cappuccio ectodermico apicale. In questa fase, i vasi e le fibre nervose crescono nel blastema rigenerativo e nel cappuccio ectodermico, poi inizia la fase progressiva, che è maggiormente caratterizzata dai processi di crescita e morfogenesi. La lunghezza e il peso del blastema rigenerativo aumentano rapidamente. Assume una forma conica. Le cellule mesenchimali del blastema si dedifferenziano dando origine a tutti i tipi cellulari specializzati necessari a formare le strutture dell'arto. Ha luogo la crescita dell'arto e la sua morfogenesi (formazione della forma). Quando la forma generale dell'arto si è già sviluppata, l'arto rigenerato è ancora più piccolo dell'arto normale. Più grande è l'animale, maggiore è questa differenza di dimensioni. Il completamento della morfogenesi richiede tempo, dopo il quale il rigenerato raggiunge le dimensioni di un arto normale. Alcune fasi del ripristino dell'arto anteriore in un tritone dopo l'amputazione a livello della spalla sono mostrate in Fig. 8.79. Riso. 8.78. Rigenerazione di un arto in un tritone: a - arto normale, b - amputazione; c — formazione del cappuccio apicale e blastema; d — ridifferenziazione cellulare; d - arto appena formato. 1 - blastema; 2 - cappuccio ectodermico apicale; 3 - ridifferenziazione delle cellule di blastema (spiegazioni nel testo) Nelle giovani larve di axolotl, l'arto può rigenerarsi in 3 settimane, nei tritoni adulti e negli axolotl - in 1-2 mesi, e negli ambistos terrestri ciò richiede circa 1 anno. Morfallassi— rigenerazione mediante ristrutturazione dell'area rigenerante. Un esempio è la rigenerazione di un'idra da un anello tagliato dalla metà del suo corpo, o il ripristino di una planaria da un decimo o ventesimo della sua parte. In questo caso non si verificano processi di modellamento significativi sulla superficie della ferita. Il pezzo tagliato si restringe, le cellule al suo interno si riorganizzano e appare un intero individuo di dimensioni ridotte, che poi cresce. Questo metodo di rigenerazione fu descritto per la prima volta da T. Morgan nel 1900. Secondo la sua descrizione, la morfallassi avviene senza mitosi. Spesso c'è una combinazione di crescita epimorfica nel sito di amputazione con riorganizzazione attraverso morfallassi nelle parti adiacenti del corpo. Ipertrofia rigenerativa (endomorfosi) si riferisce agli organi interni. Questo metodo di rigenerazione comporta l’aumento delle dimensioni dell’organo rimanente senza ripristinarne la forma originale. Un esempio è la rigenerazione del fegato dei vertebrati, compresi i mammiferi. Con una lesione marginale al fegato, la parte rimossa dell'organo non viene mai ripristinata. La superficie della ferita sta guarendo. Allo stesso tempo, interno Riso. 8.79. Rigenerazione della zampa anteriore in un tritone in un esperimento Riso. 8,80. L'effetto dell'età sull'aumento del numero dei glomeruli del nefrone dopo la rimozione di un rene nei ratti subito dopo la nascita: 1 - curva dell'aumento del numero dei glomeruli nel normale sviluppo postnatale in un rene; 2 - curve di aumento del numero di glomeruli neoformati dopo la rimozione di un rene a diversi stadi di ontogenesi; nella parte rimanente aumenta la proliferazione cellulare (iperplasia) e anche dopo la rimozione di 2/3 del fegato, il peso originale e il volume, ma non la forma, vengono ripristinati. La struttura interna del fegato risulta essere normale, i lobuli hanno una dimensione tipica. Anche la funzionalità epatica ritorna normale. Ipertrofia compensatoria (vicaria). consiste in cambiamenti in uno degli organi con una violazione in un altro, appartenente allo stesso sistema di organi. Un esempio è l’ipertrofia di uno dei reni quando viene rimosso l’altro o l’ingrossamento dei linfonodi quando viene rimossa la milza. I cambiamenti nella capacità di questo tipo di rigenerazione in base all’età sono mostrati in Fig. 8.80 Gli ultimi due metodi differiscono nella sede di rigenerazione, ma i loro meccanismi sono gli stessi: iperplasia e ipertrofia (Fig. 8.81)1. 1 Ipertrofia(Greco iper-+ trofeo— cibo, nutrizione)- un aumento del volume e del peso di un organo del corpo o di una sua singola parte. Iperplasia (greca) iper-+ plasis- formazione, formazione) - un aumento del numero di elementi strutturali dei tessuti attraverso la loro eccessiva nuova formazione. Non si tratta solo della riproduzione cellulare, ma anche di un aumento delle ultrastrutture citoplasmatiche (principalmente mitocondri, miofilamenti, reticolo endoplasmatico, cambiamento dei ribosomi). Riso. 8.81. Diagramma che illustra i meccanismi di ipertrofia e iperplasia: a - normale; b - iperplasia; c - ipertrofia; d - cambio combinato Epitelizzazione Quando si guariscono ferite con copertura epiteliale danneggiata, il processo è più o meno lo stesso, indipendentemente dal fatto che la rigenerazione dell'organo avvenga ulteriormente attraverso l'epimorfosi o meno. La guarigione della ferita epidermica nei mammiferi, quando la superficie della ferita si asciuga fino a formare una crosta, procede come segue (Fig. 8.82). L'epitelio sul bordo della ferita si ispessisce a causa dell'aumento del volume cellulare e dell'espansione degli spazi intercellulari. Il coagulo di fibrina svolge il ruolo di substrato per la migrazione dell'epidermide nella profondità della ferita. Non ci sono mitosi solo nelle cellule epiteliali migranti Riso. 8.82. Schema di alcuni eventi che si verificano durante l'epitelizzazione di una ferita cutanea nei mammiferi: a - inizio della crescita dell'epidermide sotto il tessuto necrotico, b - fusione dell'epidermide e separazione della crosta; 1 - tessuto connettivo; 2 - epidermide; 3 - crosta; 4 - tessuto necrotico; hanno attività fagocitica. Le cellule dei bordi opposti entrano in contatto. Poi avviene la cheratinizzazione dell'epidermide della ferita e la separazione della crosta che ricopre la ferita. Quando l'epidermide dei bordi opposti si incontra nelle cellule situate immediatamente attorno al bordo della ferita, si osserva un'esplosione di mitosi, che poi gradualmente svanisce.Il ripristino dei singoli tessuti mesodermici, come quelli muscolari e scheletrici, viene chiamato rigenerazione dei tessuti. Per la rigenerazione muscolare è importante preservare almeno piccoli monconi su entrambe le estremità e per la rigenerazione ossea è necessario il periostio, quindi esistono molti metodi diversi o tipi di fenomeni morfogenetici per ripristinare le parti del corpo perdute o danneggiate. Le differenze tra loro non sono sempre evidenti ed è necessaria una comprensione più approfondita di questi processi. La rigenerazione non sempre produce una copia esatta della struttura rimossa. Quando tipico rigenerazione, la parte perduta della struttura corretta viene ripristinata (omomorfosi), cosa non succede quando atipico rigenerazione. Un esempio di quest'ultimo è la comparsa di un'altra struttura al posto di quella perduta - eteromorfosi. Potrebbe apparire nel modulo omeotico rigenerazione, che consiste nella comparsa di un'antenna o di un arto al posto dell'occhio negli artropodi. Un'altra opzione - ipomorfosi, rigenerazione con sostituzione parziale della struttura amputata. Ad esempio, una lucertola sviluppa una struttura simile a un punteruolo invece di un arto (Fig. 8.83).La rigenerazione atipica può includere casi cambiamenti di polarità strutture. Pertanto, da un breve frammento di planaria, è possibile ottenere in modo affidabile una planaria bipolare. Si verifica la formazione di strutture aggiuntive o una rigenerazione eccessiva. Dopo un'incisione nel moncone durante l'amputazione della sezione cranica della planaria, si verifica la rigenerazione di due o più teste (Fig. 8.84). Lo studio della rigenerazione riguarda non solo le manifestazioni esterne. Ci sono una serie di aspetti che sono di natura problematica e teorica. Questi includono questioni di regolamentazione e condizioni in cui si verificano i processi di ripristino, questioni relative all'origine delle cellule coinvolte nella rigenerazione, la capacità di rigenerarsi in vari gruppi di animali e le caratteristiche dei processi di ripristino nei mammiferi. È stato stabilito che durante processi di rigenerazione come come determinazione, differenziazione e differenziazione, crescita, morfogenesi Riso. 8.83. Esempi di rigenerazione atipica: a - testa tumorale normale; b - formazione di un'antenna al posto dell'occhio; c - formazione di una struttura a forma di punteruolo al posto di un arto in una salamandra. 1 - occhio; 2 - antenna; 3 - sito di amputazione; 4 - ganglio nervoso Riso. 8.84. Esempi di rigenerazione atipica: a - planaria bipolare; b - planari a più teste ottenuti dopo amputazione della testa e incisioni sulle cultivar, simili ai processi che avvengono nello sviluppo embrionale. I dati finora ottenuti indicano che il restauro delle strutture perdute viene, essenzialmente, effettuato sulla base delle stesse programmi di sviluppo, che guida la loro formazione nell’embrione, e sulla base di meccanismi di sviluppo cellulare e sistemico. Tuttavia, durante la rigenerazione, tutti i processi di sviluppo si ripetono, ad es. in un organismo formato, quindi il ripristino delle strutture presenta una serie di differenze e caratteristiche specifiche. Non c’è dubbio che durante la rigenerazione i meccanismi sistemici – interazioni intercellulari e interbud, regolazione nervosa e umorale – rivestono grande importanza. Pertanto, durante l'epimorfosi dell'arto del tritone, l'epidermide formata durante l'epitelizzazione stimola la lisi dei tessuti mesodermici sottostanti. In sua assenza o quando si forma una cicatrice, la rigenerazione non avviene. Le cellule sotto l'epidermide formata si dedifferenziano e formano un blastema. In questa fase si osservano influenze induttive reciproche tra l'epidermide, che forma il cappuccio ectodermico apicale, e il blastema mesodermico. Durante lo sviluppo embrionale, durante la formazione dell'arto, hanno avuto luogo interazioni simili tra la gemma mesodermica dell'arto e la cresta ectodermica apicale. Durante la dedifferenziazione nelle cellule, viene soppressa l'attività dei geni specifici del tipo che determinano la specializzazione della cellula, ad esempio i geni MRFEMif5nelle fibre muscolari. Vengono quindi attivati i geni necessari per la proliferazione cellulare. Uno di loromsx1. In questa fase, i processi nervosi e l'epidermide che crescono nel blastema producono fattori trofici e di crescita necessari per la proliferazione e la sopravvivenza delle cellule del blastema. Tra questi c'è il fattore di crescita dei fibroblasti FGF-10. Lo stesso fattore è necessario per la proliferazione dell'epidermide stessa. Il blastema, a sua volta, sintetizza in risposta fattori neurotrofici che stimolano la crescita dei nervi. I nervi sono necessari per formare il cappuccio ectodermico apicale. Oltre a questo si produce il blastema, come il cappuccio epidermico apicale FGF-8,che stimola la crescita capillare. Vale la pena notare le differenze osservate in questa fase tra rigenerazione e sviluppo embrionale. Per implementare la rigenerazione è necessaria l'innervazione. Senza di essa può verificarsi la dedifferenziazione cellulare, ma il successivo sviluppo è assente. Durante il periodo della morfogenesi embrionale dell'arto (durante la differenziazione cellulare), i nervi non sono ancora formati. Oltre all'innervazione, nella fase iniziale della rigenerazione è necessaria l'azione degli enzimi metalloproteinasi. Distruggono i componenti della matrice, consentendo alle cellule di dividersi (dissociarsi) e proliferare attivamente. Le cellule in contatto tra loro non possono continuare la rigenerazione e rispondere all'azione dei fattori di crescita. Pertanto, durante la rigenerazione, si osservano tutte le varianti delle interazioni intercellulari: attraverso il rilascio di fattori paracrini che si diffondono da una cellula all'altra, l'interazione attraverso la matrice e attraverso il contatto diretto delle superfici cellulari. Durante la fase di dedifferenziazione, i geni omeotici sono espressi nelle cellule monconeHoxD8EHoxDlO,e con l'inizio della differenziazione: i geniHoxD9EHoxD13.Come mostrato nella sezione 8.3.4, questi stessi geni sono attivamente trascritti nella morfogenesi embrionale dell'arto.È importante notare che durante la rigenerazione la differenziazione cellulare viene persa, ma la loro determinazione viene preservata. Già nella fase del blastema indifferenziato vengono stabilite le caratteristiche principali dell'arto rigenerante. Ciò non richiede l'attivazione dei geni che forniscono la specificazione degli arti (Tbx-5per anteriore eTBX-4 per la parte posteriore). L'arto si forma a seconda della posizione del blastema. Il suo sviluppo avviene allo stesso modo dell'embriogenesi: prima le sezioni prossimali e poi quelle distali. Il gradiente prossimale-distale che determina quali parti della gemma in crescita diventeranno una spalla, quale diventerà un avambraccio e quale diventerà una mano è determinato dal gradiente proteico Prodotto 1.È localizzato sulla superficie delle cellule del blastema e la sua concentrazione è maggiore alla base dell'arto. Questa proteina svolge il ruolo di un recettore e la sua molecola segnale (ligando) è una proteina nAG.È sintetizzato dalle cellule di Schwann che circondano il nervo rigenerante. In assenza di questa proteina, che attraverso l'interazione ligando-recettore innesca l'attivazione della cascata di geni necessari allo sviluppo, la rigenerazione non avviene. Ciò spiega il fenomeno del mancato ripristino dell'arto quando un nervo viene tagliato, così come quando un numero insufficiente di fibre nervose cresce nel blastema. È interessante notare che se il nervo dell'arto di un tritone viene retratto sotto la pelle della base dell'arto, si forma un arto aggiuntivo. Se viene portato alla base della coda, viene stimolata la formazione di una coda aggiuntiva. La riduzione del nervo nella regione laterale non provoca strutture aggiuntive. Tutto ciò ha portato alla creazione del concetto campi di rigenerazione. Riso. 8,85. Esperimento con la rotazione del blastema dell'arto (spiegazioni nel testo) Similmente al processo dell'embriogenesi, anche l'asse antero-posteriore si forma nell'area dell'arto in via di sviluppo. Nel rudimento in via di sviluppo appare una zona di attività polarizzante, che determina l'asimmetria dell'arto. Ruotando di 180° l'estremità del moncone dell'arto si ottiene un arto con sdoppiamento speculare delle dita (Fig. 8.85), è vero quindi che la formazione dell'arto avviene nel campo dell'organo e il blastema è un sistema di autoregolamentazione. Oltre a quanto sopra, la prova di ciò è fornita dai risultati ottenuti in una serie di esperimenti sul trapianto del blastema dell'arto anteriore nel blastema della metà della coscia (Fig. 8.86). Quando trapiantato nel campo di rigenerazione di un altro arto, l'innesto viene posizionato in base alle informazioni posizionali ricevute (gradienti della sostanza): il blastema della spalla viene spostato al centro della coscia, l'avambraccio - alla parte inferiore della gamba, al polso - alla zampa. Lo sviluppo del blastema trapiantato nella parte corrispondente dell'arto anteriore avviene in base alla sua determinazione, che è determinata dal livello di amputazione. Oltre alle interazioni intercellulari e induttive, che risultano essere meno diversificate rispetto alla morfogenesi embrionale, la rigenerazione è significativamente influenzato dalla regolazione nervosa e umorale. Ciò è abbastanza comprensibile dal fatto che la rigenerazione avviene in un organismo già formato, dove i principali meccanismi regolatori sono questi ultimi. Tra gli influssi umorali è da segnalare l'azione degli ormoni. L'aldosterone, gli ormoni tiroidei e ipofisari hanno un effetto stimolante sul ripristino dei valori perduti Riso. 8.86. Esperimenti sul trapianto del blastema dell'arto anteriore nel campo delle strutture posteriori (spiegazioni nel testo). I metaboliti rilasciati dal tessuto danneggiato e trasportati dal plasma sanguigno o trasmessi attraverso il fluido intercellulare hanno un effetto simile. Questo è il motivo per cui in alcuni casi ulteriori danni accelerano il processo di rigenerazione. Oltre a quanto sopra, la rigenerazione è influenzata anche da altri fattori, tra cui la temperatura alla quale avviene il recupero, l'età dell'animale, il funzionamento dell'organo che stimola la rigenerazione e, in alcune situazioni, una variazione della carica elettrica nell'animale. rigenerare. È stato stabilito che i veri cambiamenti nell'attività elettrica si verificano negli arti degli anfibi dopo l'amputazione e durante il processo di rigenerazione. Quando una corrente elettrica viene fatta passare attraverso un arto amputato, le rane artigliate adulte mostrano una maggiore rigenerazione degli arti anteriori. Nei rigenerati aumenta la quantità di tessuto nervoso, da cui si conclude che la corrente elettrica stimola la crescita dei nervi nei bordi degli arti, che normalmente non si rigenerano. I tentativi di stimolare la rigenerazione degli arti nei mammiferi in modo simile non hanno avuto successo. Sotto l'influenza di una corrente elettrica o combinando l'azione di una corrente elettrica con un fattore di crescita nervoso, è stato possibile ottenere nei ratti solo la crescita del tessuto scheletrico sotto forma di calli cartilaginei e ossei, che non somigliavano agli elementi normali dello scheletro degli arti. Uno degli aspetti più intriganti della teoria della rigenerazione è la questione delle sue fonti cellulari. Da dove provengono o come nascono le cellule di blastema indifferenziate, morfologicamente simili alle cellule mesenchimali? Al momento ce ne sono tre possibilifonti di rigenerazione.Il primo ècellule dedifferenziatesecondo -cellule staminali regionalie il terzo -cellule staminali provenienti da altre strutture,migrato nel luogo di rigenerazione. La maggior parte dei ricercatori riconosce la dedifferenziazione e la metaplasia durante la rigenerazione del cristallino negli anfibi. Il significato teorico di questo problema risiede nel presupposto della possibilità o impossibilità che una cellula cambi il suo programma a tal punto da ritornare ad uno stato in cui è nuovamente in grado di dividere e riprogrammare il suo apparato sintetico. La presenza di cellule staminali regionali è ormai accertata in molti tessuti: muscoli, ossa, epidermide cutanea, fegato, retina e altri. Tali cellule si trovano anche nel tessuto nervoso, in alcune aree del cervello. In molti casi si ritiene che siano la fonte da cui si formano cellule differenziate durante la rigenerazione (medicina rigenerativa, medicina veterinaria rigenerativa). Si presuppone che all’aumentare dell’età di un individuo, la popolazione di cellule staminali regionali diminuisca. Se un organo è privo di cellule staminali regionali, le cellule di altri organi possono migrare al suo interno e dare origine al tessuto desiderato. Recentemente è stato dimostrato che le cellule staminali isolate da un tessuto adulto possono dare origine a cellule mature di altri lignaggi cellulari, indipendentemente dallo scopo dello strato germinale classico. Pertanto, l'endotelio delle grandi arterie principali non dispone di riserve proprie di cellule staminali. Il suo rinnovamento avviene grazie all'ingresso nel flusso sanguigno delle cellule staminali del midollo osseo. Tuttavia, l'inefficacia comparativa di tali trasformazioni in vivo(nel corpo), anche in presenza di danni tissutali, solleva la questione se questo meccanismo abbia un significato fisiologico. È interessante notare che, tra le cellule staminali adulte, la capacità di cambiare lignaggio è maggiore nelle cellule staminali che possono essere coltivate nel mezzo per Per molto tempo Se il problema della trasformazione delle linee cellulari può essere risolto, allora sarà del tutto possibile utilizzare queste tecnologie nella medicina riparativa per trattare un'ampia gamma di malattie. Tuttavia, nonostante le conquiste della biologia negli ultimi anni, ci sono ancora molte questioni irrisolte nel problema della rigenerazione.

La rigenerazione (in patologia) è il ripristino dell'integrità dei tessuti danneggiati da qualsiasi processo patologico o influenza traumatica esterna. Il recupero avviene grazie alle cellule vicine, riempiendo il difetto con cellule giovani e la loro successiva trasformazione in tessuto maturo. Questa forma è chiamata rigenerazione riparativa (compensativa). In questo caso sono possibili due opzioni di rigenerazione: 1) la perdita viene compensata con tessuto dello stesso tipo di quello morto (rigenerazione completa); 2) la perdita viene sostituita da tessuto connettivo giovane (granulazione), che si trasforma in tessuto cicatrizzato (rigenerazione incompleta), che non è una rigenerazione in senso proprio, ma la guarigione di un difetto tissutale.

La rigenerazione è preceduta dal rilascio di una determinata area dalle cellule morte mediante fusione enzimatica e assorbimento nella linfa o nel sangue o mediante (vedi). I prodotti di fusione sono uno degli stimolatori della proliferazione delle cellule vicine. In molti organi e sistemi esistono aree le cui cellule sono fonte di proliferazione cellulare durante la rigenerazione. Ad esempio, nel sistema scheletrico, tale fonte è il periostio, le cui cellule, moltiplicandosi, formano prima il tessuto osteoide, che successivamente si trasforma in osso; nelle mucose - cellule delle ghiandole profonde (cripte). La rigenerazione delle cellule del sangue avviene nel midollo osseo e al di fuori di esso nel sistema e nei suoi derivati (linfonodi, milza).

Non tutti i tessuti hanno la capacità di rigenerarsi, e non nella stessa misura. Pertanto, le cellule muscolari del cuore non sono in grado di riprodursi, con conseguente formazione di fibre muscolari mature, pertanto qualsiasi difetto nei muscoli miocardici viene sostituito da una cicatrice (in particolare dopo un infarto). Quando il tessuto cerebrale muore (dopo emorragia, rammollimento arteriosclerotico), il difetto non viene sostituito dal tessuto nervoso, ma si forma un tessuto.

A volte il tessuto che appare durante la rigenerazione differisce nella struttura dall'originale (rigenerazione atipica) o il suo volume supera il volume del tessuto morto (iperrigenerazione). Questo corso del processo di rigenerazione può portare alla crescita del tumore.

Rigenerazione (latino rigenerare - rinascita, restauro) - ripristino dell'integrità anatomica di un organo o tessuto dopo la morte di elementi strutturali.

In condizioni fisiologiche, i processi di rigenerazione avvengono continuamente con intensità variabile nei diversi organi e tessuti, a seconda dell'intensità dell'invecchiamento degli elementi cellulari di un dato organo o tessuto e della loro sostituzione con elementi di nuova formazione. Gli elementi formati del sangue, le cellule dell'epitelio tegumentario della pelle, le mucose del tratto gastrointestinale e del tratto respiratorio vengono continuamente sostituiti. I processi ciclici nel sistema riproduttivo femminile portano al rigetto ritmico e al rinnovamento dell'endometrio attraverso la sua rigenerazione.

Tutti questi processi sono il prototipo fisiologico della rigenerazione patologica (detta anche riparativa). Le caratteristiche dello sviluppo, del decorso e dell'esito della rigenerazione riparativa sono determinati dall'entità della morte dei tessuti e dalla natura delle influenze patogene. Quest'ultima circostanza deve essere tenuta particolarmente presente, poiché le condizioni e le cause della morte dei tessuti sono essenziali per il processo di rigenerazione e i suoi esiti. Ad esempio, le cicatrici dopo le ustioni cutanee hanno un carattere speciale, diverso dalle cicatrici di altra origine; le cicatrici sifilitiche sono ruvide, portano a retrazioni profonde e deturpazione dell'organo, ecc. A differenza della rigenerazione fisiologica, la rigenerazione riparativa copre una vasta gamma di processi che portano alla compensazione del difetto causato dalla perdita di tessuto a causa del suo danno. Si distingue tra rigenerazione riparativa completa - restituzione (sostituzione del difetto con tessuto dello stesso tipo e della stessa struttura di quello morto) e rigenerazione riparativa incompleta (riempimento del difetto con tessuto che ha proprietà plastiche maggiori di quello morto, cioè tessuto di granulazione ordinario e tessuto connettivo con ulteriore trasformazione in tessuto cicatriziale). Pertanto, in patologia, rigenerazione spesso significa guarigione.

Il concetto di rigenerazione è anche associato al concetto di organizzazione, poiché entrambi i processi si basano sulle leggi generali della formazione di nuovi tessuti e sul concetto di sostituzione, cioè spostamento e sostituzione del tessuto preesistente con tessuto neoformato (ad esempio, sostituzione di un coagulo sanguigno con tessuto fibroso).

Il grado di completezza della rigenerazione è determinato da due fattori principali: 1) il potenziale rigenerativo di un dato tessuto; 2) il volume del difetto e la stessa o eterogenea specie di tessuto morto.

Il primo fattore è spesso associato al grado di differenziazione di un dato tessuto. Tuttavia, il concetto stesso di differenziazione e il contenuto di questo concetto sono molto relativi, e il confronto dei tessuti su questa base con la determinazione di una gradazione quantitativa di differenziazione in termini funzionali e morfologici è impossibile. Insieme ai tessuti che hanno un elevato potenziale rigenerativo (ad esempio tessuto epatico, mucose del tratto gastrointestinale, organi emopoietici, ecc.), Esistono organi con un potenziale di rigenerazione insignificante, in cui la rigenerazione non termina mai con il completo ripristino del perduto tessuto (ad esempio miocardio, sistema nervoso centrale). Il tessuto connettivo, gli elementi della parete dei più piccoli vasi sanguigni e linfatici, i nervi periferici, il tessuto reticolare e i suoi derivati hanno una plasticità estremamente elevata. Pertanto, l'irritazione plastica, che è un trauma nel senso ampio del termine (cioè tutte le sue forme), stimola innanzitutto la crescita di questi tessuti.

Il volume del tessuto morto è essenziale per la completezza della rigenerazione, ed i limiti quantitativi di perdita tissutale per ciascun organo, che determinano il grado di ripristino, sono più o meno conosciuti empiricamente. Si ritiene che per la completezza della rigenerazione sia importante non solo il volume come categoria puramente quantitativa, ma anche la complessa diversità dei tessuti morti (questo vale soprattutto per la morte dei tessuti causata da effetti tossico-infettivi). Per spiegare questo fatto, si dovrebbe, a quanto pare, rivolgersi agli schemi generali di stimolazione dei processi plastici in condizioni patologiche: gli stimolatori sono i prodotti della morte dei tessuti stessi (ipotetici “necroormoni”, “raggi mitogenetici”, “trefoni”, ecc. ). Alcuni di essi sono stimolatori specifici per cellule di un certo tipo, altri sono aspecifici e stimolano i tessuti più plastici. Gli stimolanti non specifici includono prodotti della degradazione e dell'attività vitale dei leucociti. La loro presenza durante l'infiammazione reattiva, che si sviluppa sempre con la morte non solo degli elementi parenchimali, ma anche dello stroma vascolare, favorisce la proliferazione degli elementi più plastici: il tessuto connettivo, cioè l'eventuale sviluppo di una cicatrice.

Esiste uno schema generale per la sequenza dei processi di rigenerazione, indipendentemente dall'area in cui avviene. In condizioni patologiche i processi di rigenerazione nel senso stretto del termine e i processi di guarigione sono di natura diversa. Questa differenza è determinata dalla natura della morte dei tessuti e dalla direzione d'azione selettiva del fattore patogeno. Forme pure di rigenerazione, cioè ripristino di tessuto identico a quello perduto, si osservano nei casi in cui solo specifici elementi parenchimali di un organo muoiono sotto l'influenza dell'influenza patogena, a condizione che abbiano un'elevata potenza rigenerativa. Un esempio di ciò è la rigenerazione dell'epitelio tubulare renale selettivamente danneggiato dall'esposizione tossica; rigenerazione dell'epitelio delle mucose durante la desquamazione; rigenerazione degli alveolociti polmonari nel catarro desquamativo; rigenerazione dell'epitelio cutaneo; rigenerazione dell'endotelio dei vasi sanguigni e dell'endocardio, ecc. In questi casi, la fonte della rigenerazione sono i restanti elementi cellulari, la cui riproduzione, maturazione e differenziazione porta alla completa sostituzione degli elementi parenchimali perduti. Quando muoiono complessi strutturali complessi, il ripristino del tessuto perduto avviene da aree speciali dell'organo, che sono centri di rigenerazione unici. Nella mucosa intestinale, nell'endometrio, tali centri sono cripte ghiandolari. Le loro cellule moltiplicandosi ricoprono dapprima il difetto con uno strato di cellule indifferenziate, da cui poi si differenziano le ghiandole e viene ripristinata la struttura della mucosa. Nel sistema scheletrico, tale centro di rigenerazione è il periostio, nell'epitelio squamoso tegumentario - lo strato malpighiano, nel sistema sanguigno - midollo osseo e derivati extramidollari del tessuto reticolare.

La legge generale della rigenerazione è la legge dello sviluppo, secondo la quale, nel processo di neoplasia, nascono giovani derivati cellulari indifferenziati, che successivamente subiscono stadi di differenziazione morfologica e funzionale fino alla formazione di tessuto maturo.

La morte di aree di un organo costituito da un complesso di vari tessuti provoca un'infiammazione reattiva (vedi) lungo la periferia. Questo è un atto adattativo, poiché la reazione infiammatoria è accompagnata da iperemia e aumento del metabolismo dei tessuti, che favorisce la crescita delle cellule neoformate. Inoltre, gli elementi cellulari infiammatori del gruppo degli istofagociti sono materiale plastico per la formazione del tessuto connettivo.

In patologia, la guarigione anatomica viene spesso ottenuta con l'aiuto del tessuto di granulazione (vedi) - lo stadio della nuova formazione di una cicatrice fibrosa. Il tessuto di granulazione si sviluppa durante quasi ogni rigenerazione riparativa, ma il grado del suo sviluppo e i risultati finali variano entro limiti molto ampi. A volte si tratta di aree tenere di tessuto fibroso difficili da distinguere all'esame microscopico, a volte si tratta di filamenti grossolani e densi di tessuto cicatriziale braditrofico ialinizzato, spesso soggetti a calcificazione (vedi) e ossificazione.

Oltre al potenziale rigenerativo di un dato tessuto, nel processo di rigenerazione sono importanti la natura del suo danno, il suo volume e fattori generali. Questi includono l'età del soggetto, la natura e le caratteristiche della nutrizione e la reattività generale del corpo. In caso di disturbi di innervazione o carenze vitaminiche, il normale corso della rigenerazione riparativa viene distorto, il che si esprime molto spesso in un rallentamento del processo di rigenerazione e in una lentezza delle reazioni cellulari. Esiste anche il concetto di diatesi fibroplastica come caratteristica costituzionale del corpo per rispondere a varie irritazioni patogene con una maggiore formazione di tessuto fibroso, che si manifesta con la formazione di cheloidi (vedi), malattia adesiva. Nella pratica clinica è importante tenere conto dei fattori generali per creare le condizioni ottimali per la completezza del processo di rigenerazione e guarigione.

La rigenerazione è uno dei processi adattivi più importanti che garantiscono il ripristino della salute e la continuazione della vita in circostanze di emergenza create dalla malattia. Tuttavia, come ogni processo adattivo, la rigenerazione ad un certo stadio e lungo determinati percorsi di sviluppo può perdere il suo significato adattivo e creare essa stessa nuove forme di patologia. Cicatrici deturpanti che deformano un organo e ne compromettono gravemente la funzione (ad esempio, trasformazione cicatriziale delle valvole cardiache a seguito di endocardite) creano spesso una grave patologia cronica che richiede misure terapeutiche speciali. A volte il tessuto neoformato supera quantitativamente il volume del tessuto morto (superrigenerazione). Inoltre, in ogni rigenerato ci sono elementi di atipia, la cui grave gravità è uno stadio di sviluppo del tumore (vedi). Rigenerazione di singoli organi e tessuti: vedere gli articoli pertinenti su organi e tessuti.

informazioni generali

Rigenerazione(dal lat. rigenerazione - rinascita) - ripristino (sostituzione) di elementi strutturali di tessuto per sostituire i morti. In senso biologico, la rigenerazione lo è processo adattivo sviluppato durante l'evoluzione e insito in tutti gli esseri viventi. Nella vita di un organismo, ogni funzione funzionale richiede il dispendio di un substrato materiale e il suo ripristino. Pertanto, durante la rigenerazione c'è autoriproduzione della materia vivente, Inoltre, questa auto-riproduzione dei viventi riflette principio di autoregolamentazione E automazione delle funzioni vitali(Davydovsky I.V., 1969).

Il ripristino rigenerativo della struttura può avvenire a diversi livelli: molecolare, subcellulare, cellulare, tissutale e di organo, ma parliamo sempre della sostituzione di una struttura in grado di svolgere una funzione specializzata. La rigenerazione è ripristino sia della struttura che della funzione. L'importanza del processo rigenerativo risiede nel supporto materiale dell'omeostasi.

Il ripristino della struttura e della funzione può essere effettuato utilizzando processi iperplastici cellulari o intracellulari. Su questa base si distinguono le forme di rigenerazione cellulare e intracellulare (Sarkisov D.S., 1977). Per forma cellulare la rigenerazione è caratterizzata dalla riproduzione cellulare in modo mitotico e amitotico, per forma intracellulare, che può essere organoide e intraorganoide - aumento del numero (iperplasia) e delle dimensioni (ipertrofia) delle ultrastrutture (nuclei, nucleoli, mitocondri, ribosomi, complesso lamellare, ecc.) e dei loro componenti (vedi Fig. 5, 11, 15) . Forma intracellulare la rigenerazione è universale, poiché è caratteristico di tutti gli organi e tessuti. Tuttavia, la specializzazione strutturale e funzionale di organi e tessuti nella filo- e ontogenesi ha “selezionato” per alcuni la forma prevalentemente cellulare, per altri - prevalentemente o esclusivamente intracellulare, per altri - entrambe le forme di rigenerazione allo stesso modo (Tabella 5). La predominanza dell'una o dell'altra forma di rigenerazione in determinati organi e tessuti è determinata dal loro scopo funzionale, dalla specializzazione strutturale e funzionale. La necessità di preservare l'integrità del tegumento del corpo spiega, ad esempio, la predominanza della forma cellulare di rigenerazione dell'epitelio sia della pelle che delle mucose. Funzione specializzata della cellula piramidale del cervello

cervello, così come la cellula muscolare del cuore, esclude la possibilità di divisione di queste cellule e consente di comprendere la necessità di selezione nella filo- e ontogenesi della rigenerazione intracellulare come unica forma di ripristino di questo substrato.

Tabella 5. Forme di rigenerazione negli organi e nei tessuti dei mammiferi (secondo Sarkisov D.S., 1988)

Questi dati confutano le idee esistenti fino a tempi recenti sulla perdita della capacità di rigenerazione di alcuni organi e tessuti dei mammiferi, sulla rigenerazione “male” e “bene” dei tessuti umani, e sull’idea che esista una “legge della relazione inversa” tra i grado di differenziazione dei tessuti e la loro capacità di rigenerarsi. È ormai accertato che nel corso dell'evoluzione la capacità di rigenerarsi in alcuni tessuti e organi non è scomparsa, ma ha assunto forme (cellulari o intracellulari) corrispondenti alla loro originalità strutturale e funzionale (Sarkisov D.S., 1977). Pertanto, tutti i tessuti e gli organi hanno la capacità di rigenerarsi; solo le sue forme differiscono a seconda della specializzazione strutturale e funzionale del tessuto o dell'organo.

Morfogenesi Il processo rigenerativo consiste di due fasi: proliferazione e differenziazione. Queste fasi sono particolarmente ben espresse nella forma cellulare di rigenerazione. IN fase di proliferazione le cellule giovani e indifferenziate si moltiplicano. Queste cellule sono chiamate cambiale(dal lat. cambio- scambiare, cambiare), cellule staminali E cellule progenitrici.

Ogni tessuto è caratterizzato dalle proprie cellule cambiali, che differiscono nel grado di attività proliferativa e specializzazione, tuttavia, una cellula staminale può essere l'antenato di diverse specie

cellule (ad esempio cellule staminali del sistema ematopoietico, tessuto linfoide, alcuni rappresentanti cellulari del tessuto connettivo).

IN fase di differenziazione le cellule giovani maturano e avviene la loro specializzazione strutturale e funzionale. Lo stesso cambiamento dall'iperplasia delle ultrastrutture alla loro differenziazione (maturazione) è alla base del meccanismo di rigenerazione intracellulare.

Regolazione del processo rigenerativo. I meccanismi di regolazione della rigenerazione includono umorale, immunologico, nervoso e funzionale.

Meccanismi umorali sono implementati sia nelle cellule di organi e tessuti danneggiati (regolatori intratessuti e intracellulari) che all'esterno di essi (ormoni, poetine, mediatori, fattori di crescita, ecc.). I regolatori umorali includono Keylon (dal greco chalaino- indebolire) - sostanze che possono sopprimere la divisione cellulare e la sintesi del DNA; sono tessuto-specifici. Meccanismi immunologici le regolazioni sono associate alle “informazioni rigenerative” trasportate dai linfociti. A questo proposito va notato che i meccanismi dell’omeostasi immunologica determinano anche l’omeostasi strutturale. Meccanismi nervosi i processi rigenerativi sono associati principalmente alla funzione trofica del sistema nervoso e meccanismi funzionali- con la “richiesta” funzionale di un organo o tessuto, considerata come stimolo alla rigenerazione.

Lo sviluppo del processo rigenerativo dipende in gran parte da una serie di condizioni o fattori generali e locali. A generale dovrebbero includere età, costituzione, stato nutrizionale, stato metabolico ed emopoietico, Locale - lo stato di innervazione, circolazione sanguigna e linfatica del tessuto, l'attività proliferativa delle sue cellule, la natura del processo patologico.

Classificazione. Esistono tre tipi di rigenerazione: fisiologica, riparativa e patologica.

Rigenerazione fisiologica avviene durante tutta la vita ed è caratterizzata da un costante rinnovamento delle cellule, delle strutture fibrose e della sostanza base del tessuto connettivo. Non esistono strutture che non subiscono una rigenerazione fisiologica. Dove domina la forma di rigenerazione cellulare, avviene il rinnovamento cellulare. In questo modo si verifica un cambiamento costante dell'epitelio tegumentario della pelle e delle mucose, dell'epitelio secretorio delle ghiandole esocrine, delle cellule che rivestono le membrane sierose e sinoviali, degli elementi cellulari del tessuto connettivo, dei globuli rossi, dei leucociti e delle piastrine, eccetera. Nei tessuti e negli organi dove si perde la forma cellulare di rigenerazione, ad esempio nel cuore, nel cervello, si rinnovano le strutture intracellulari. Insieme al rinnovamento delle cellule e delle strutture subcellulari, rigenerazione biochimica, quelli. rinnovamento della composizione molecolare di tutti i componenti del corpo.

Rigenerazione riparativa o riparativa osservato in vari processi patologici che portano a danni a cellule e tessuti

suo. I meccanismi di rigenerazione riparativa e fisiologica sono gli stessi; la rigenerazione riparativa è una rigenerazione fisiologica potenziata. Tuttavia, poiché la rigenerazione riparativa è stimolata da processi patologici, presenta differenze morfologiche qualitative rispetto a quelle fisiologiche. La rigenerazione riparativa può essere completa o incompleta.

Rigenerazione completa, O restituzione, caratterizzato dalla compensazione del difetto con tessuto identico a quello morto. Si sviluppa prevalentemente nei tessuti dove prevale la rigenerazione cellulare. Pertanto, nel tessuto connettivo, nelle ossa, nella pelle e nelle mucose, anche i difetti d'organo relativamente grandi possono essere sostituiti dalla divisione cellulare con tessuto identico a quello morto. A rigenerazione incompleta, O sostituzione, il difetto è sostituito da tessuto connettivo, cicatrice. La sostituzione è caratteristica degli organi e dei tessuti in cui predomina la forma di rigenerazione intracellulare o è combinata con la rigenerazione cellulare. Poiché la rigenerazione implica il ripristino di una struttura in grado di svolgere una funzione specializzata, il significato di rigenerazione incompleta non sta nel sostituire il difetto con una cicatrice, ma nel iperplasia compensatoria elementi del restante tessuto specializzato, la cui massa aumenta, vale a dire sta succedendo ipertrofia tessuti.

A rigenerazione incompleta, quelli. guarigione del tessuto con una cicatrice, l'ipertrofia avviene come espressione del processo rigenerativo, motivo per cui viene chiamata rigenerativo, contiene il significato biologico di rigenerazione riparativa. L'ipertrofia rigenerativa può essere effettuata in due modi: attraverso l'iperplasia cellulare o l'iperplasia e l'ipertrofia delle ultrastrutture cellulari, ad es. ipertrofia cellulare.

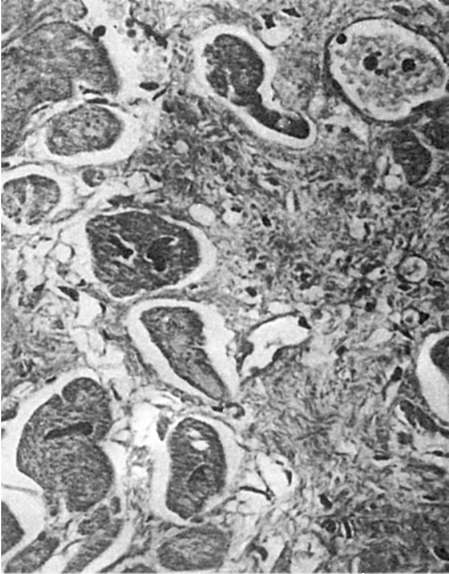

Ripristino della massa originaria dell'organo e della sua funzione dovuta principalmente a iperplasia cellulare si verifica durante l'ipertrofia rigenerativa del fegato, dei reni, del pancreas, delle ghiandole surrenali, dei polmoni, della milza, ecc. Ipertrofia rigenerativa dovuta a iperplasia delle ultrastrutture cellulari caratteristico del miocardio, del cervello, cioè quegli organi in cui predomina la forma di rigenerazione intracellulare. Nel miocardio, ad esempio, lungo la periferia della cicatrice che ha sostituito l'infarto, la dimensione delle fibre muscolari aumenta in modo significativo, cioè si ipertrofizzano per iperplasia dei loro elementi subcellulari (Fig. 81). Entrambi i percorsi dell'ipertrofia rigenerativa non si escludono a vicenda, ma, al contrario, spesso combinare. Pertanto, con l'ipertrofia rigenerativa del fegato, non solo si verifica un aumento del numero di cellule nella parte dell'organo preservata dopo il danno, ma anche la loro ipertrofia, causata dall'iperplasia delle ultrastrutture. Non si può escludere che nel muscolo cardiaco l'ipertrofia rigenerativa possa avvenire non solo sotto forma di ipertrofia delle fibre, ma anche aumentando il numero di cellule muscolari che le compongono.

Il periodo di recupero di solito non si limita solo al fatto che la rigenerazione riparativa si svolge nell'organo danneggiato. Se

Riso. 81. Ipertrofia miocardica rigenerativa. Le fibre muscolari ipertrofiche si trovano lungo la periferia della cicatrice

Riso. 81. Ipertrofia miocardica rigenerativa. Le fibre muscolari ipertrofiche si trovano lungo la periferia della cicatrice

l'influenza del fattore patogeno cessa fino alla morte cellulare e si verifica il graduale ripristino degli organelli danneggiati. Di conseguenza, le manifestazioni della reazione riparativa dovrebbero essere ampliate per includere processi intracellulari riparativi negli organi distroficamente alterati. L'opinione generalmente accettata sulla rigenerazione solo come fase finale del processo patologico è ingiustificata. La rigenerazione riparativa no Locale, UN reazione generale del corpo, coprendo vari organi, ma realizzandosi pienamente solo nell'uno o nell'altro di essi.

DI rigenerazione patologica dicono nei casi in cui, in conseguenza di determinati motivi, ci sia distorsione del processo rigenerativo, interruzione dei cambiamenti di fase proliferazione

e differenziazione. La rigenerazione patologica si manifesta nella formazione eccessiva o insufficiente di tessuto rigenerante (iper- O iporigenerazione), così come nella trasformazione durante la rigenerazione di un tipo di tessuto in un altro [metaplasia - vedi. Processi di aggiustamento (adattamento) e compensazione]. Gli esempi includono l'iperproduzione di tessuto connettivo con la formazione cheloide, eccessiva rigenerazione dei nervi periferici e formazione eccessiva di callo durante la guarigione delle fratture, guarigione lenta delle ferite e metaplasia epiteliale nel focolaio dell'infiammazione cronica. La rigenerazione patologica di solito si sviluppa quando violazioni generali E condizioni di rigenerazione locale(innervazione compromessa, carenza di proteine e vitamine, infiammazione cronica, ecc.).

Rigenerazione di singoli tessuti e organi

La rigenerazione riparativa del sangue differisce dalla rigenerazione fisiologica principalmente per la sua maggiore intensità. In questo caso, nelle ossa lunghe appare il midollo osseo rosso attivo al posto del midollo osseo grasso (trasformazione mieloide del midollo osseo grasso). Le cellule di grasso vengono sostituite da isole in crescita di tessuto ematopoietico, che riempie il canale midollare e appare succoso e rosso scuro. Inoltre, l'emopoiesi inizia a verificarsi al di fuori del midollo osseo - extramidollare, O extramidollare, emopoiesi. Ocha-

gi di emopoiesi extramidollare (eterotopica) a seguito dell'espulsione delle cellule staminali dal midollo osseo compaiono in molti organi e tessuti: milza, fegato, linfonodi, membrane mucose, tessuto adiposo, ecc.

La rigenerazione del sangue può essere fortemente depresso (ad esempio, con malattia da radiazioni, anemia aplastica, aleuchia, agranulocitosi) o pervertito (ad esempio, con anemia perniciosa, policitemia, leucemia). In questo caso, elementi formati immaturi, funzionalmente inferiori e che si deteriorano rapidamente entrano nel sangue. In questi casi si parla rigenerazione patologica del sangue.